一、质量保障体系的构成

质量保障体系主要由质保理念、质量标准、质保机制、质量文化构成。

二、质保理念

计算机学院的质保理念是:着眼计算机技术前沿,对标岗位能力需求,立足专业教育标准,严格质量监控运行。

计算机技术是广义的计算机技术,包括计算机相关的新一代信息技术,重点聚焦于本院计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能四个专业密切相关的技术。应用型人才重在培养应用专业知识解决复杂工程问题的实际能力,也即岗位的胜任力。专业教育标准包括保证培养质量的一系列标准,而质量监控是质保机制的重要保证质量标准落实的关键措施。

三、质量标准

通过制定人才培养主要环节的质量标准,明确教育教学的质量规格,指导人才培养过程,做到培养工作有规可依,底线能保,质量可信。主要质量标准包括专业教学质量标准、培养方案质量标准、课程教学大纲质量标准、教材选用与建设标准、教师教学质量标准、实践教学质量标准、实习实训质量标准、考试考核质量标准、毕业论文(设计)质量标准、学科竞赛质量标准。

四、质保机制

(一)质保机制的总体原则

通过建立健全相应的组织体系,推动质保制度的执行;应用质保工具,对培养质量进行监测和反馈分析,准确掌握培养质量状态;根据反馈信息,改进培养质量的薄弱环节,持续优化质量标准,提升运行水平,不断提高人才培养质量,即质保机制主要包括质保队伍和质量保障运行机制。

除了学校的各项制度外,学院制定的制度涉及以下几个方面:培养方案与两案三纲制定、教师能力提升、教学过程管理、评价与持续改进等。

质量监控是落实质保机制的关键环节,学院明确规定质量监控内容、监控人员、监控方式、意见反馈方式和改进落实等具体可操作的细节。

落实学校“育人为本、德育为先、教学为基、质量为要”的办学理念,构建“一主体、三融合”(以能力提升培养为主体,强化通专融合、产教融合、赛教融合)的应用型人才培养模式,坚持以立德树人为根本,紧紧围绕学生“立德成人、笃志成才”主线,形成质量保障七项基本原则。

(1)坚持质量至上文化。全院师生员工,树立质量至上理念,坚持质量至上行动,落实质量至上举措,持之以恒不断提高人才培养质量。

(2)坚持以学生为中心。以学生的成长成才为中心,围绕人才培养的全过程,构建全程闭环的质量保证体系。

(3)坚持成果导向。确保学生学有所获,学有所得,学有所用,学有所成。

(4)坚持以学术为支撑。推动科教融合、产教融合,以高水平科学研究支撑高质量人才培养。

(5)坚持以教师为主体。强化教师主体作用,推动教师追求卓越教学。

(6)坚持全员参与质保。树立质量保证人人有责理念,坚持“三全育人”,推动教师、实验技术人员、管理人员并鼓励校友及合作企业参与质保。

(7)坚持持续改进。强化质量保障闭环管理,强化自我持续改进,保证质量持续提升。

(二)质保机制主要内容

1.构筑立体化质量保障共同体

学院将教学过程的各个环节与教学相关的各层次人员的活动合理组织起来,形成职责明确、相互协调、相互促进的质量监控与管理队伍责任机制,组成质量保障共同体。

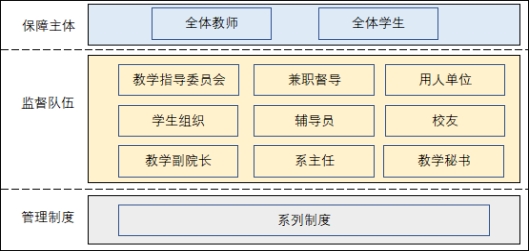

质量保障队伍:由9类人员组成,如下图:

质量管理职责:学院制定《质量监控实施方案》,明确质量监控内容、监控方法、反馈机制、持续改进机制。

2.持续完善全员全过程全方位质保机制

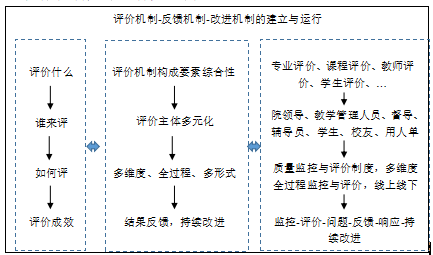

①建立多维度、全过程、多形式评价机制

质保机制具体运行如下图:

②建立监控反馈机制

建立监控内容、监控人员、监控方式、问题反馈方式和改进落实等具体可操作的机制。

由院领导、教学管理人员、教师兼职督导、辅导员、学生干部、学生监督员共同组成立体化的常态质量保障队伍,执行教学质量的常规监控、质量反馈、制度执行、质量评价。

由校友、用人单位构成质量反馈渠道,对培养方案与课程设置、教学方法、实践能力训练成效、岗位适应能力、职业发展能力进行反馈,学院将反馈结果用于改进教学的相关环节。

由学校督导等院外力量对教学过程进行监督检查,将结果反馈给学院,学院将其用于教学研究、改进教学过程。

由院外专家反馈教研项目评审意见,学院用于提高教研水平。

③合理运用评价结果

一是将评价结果用于年终评优、职称晋升等事项,切实提高教师的重视程度和改进力度。

二是充分应用校友、用人单位、学校督导的反馈信息,针对性改进教学工作,提高教学质量。

三是收集各类座谈和师生评价信息,运用于修订培养方案、课程大纲,改进教学方法。

(三)质量监控

日常质量监控是落实质保机制的关键环节,学院明确规定监控内容、监控人员、监控方式、意见反馈方式和改进落实等具体可操作的细节。日常监控的主要内容、环节及措施包括:

1.课程大纲与教案质量监控

监控内容:课程大纲内容体系是否完整,内容是否反映最新技术,课时安排是否恰当,考试考核方式是否恰当,教材选用是否适当,教学实施方法是否先进。

监控人员:院长,教学副院长,专业建设负责人(系主任),学生,校友代表。

监控方式:每年检查、评估课程大纲和教案,学生可随时查看课程大纲和教案。

意见反馈:对检查中发现的问题和改进建议,及时反馈到课程组长(任课教师),并抄送到院长、教学副院长、专业建设负责人、学院教学秘书。

改进落实:课程组长负责组织课程组教师研究反馈意见,及时修改课程大纲和教案。

2.教材选用质量监控

监控内容:教材内容是否符合学校定位,教材理念是否先进,内容体系是否契合课程大纲,内容编排是否体现基于信息技术的教学方式,介绍的技术是否为当前最新技术,习题与实验是否恰当。

监控人员:院长,教学副院长,专业建设负责人(系主任),学生。

监控方式:每年检查、评估选用的教材,学生可随时反馈。

意见反馈:对检查中发现的问题和改进建议,及时反馈到课程组长(任课教师),并抄送到院长、教学副院长、专业建设负责人、学院教学秘书。

改进落实:课程组长负责组织课程组教师研究反馈意见,及时调整教材。

3.教师课堂教学质量监控

监控内容:教学方法是否先进,信息技术是否充分应用,内容讲解是否重难点突出、问题导向、任务驱动,能力培养的要求是否得到贯彻,课堂管理是否有效,学生参与度是否很高,教学效果是否很好。

监控人员:院长,教学副院长,专业建设负责人(系主任),教师,专职/兼职督导,学生。

监控方式:日常检查、评估课程教学。

意见反馈:对检查中发现的问题和改进建议,及时反馈到任课教师,并在系统中填报,院长、教学副院长、专业建设负责人、教学秘书等能随时查看。

改进落实:任课教师要潜心研究教学,对反馈的意见要及时研究,针对性地解决反馈的问题,不断提高课堂教学质量和效果;院长、系主任适时检查改进效果。

4.课程考试考查质量监控

监控内容:考试考核方式设置是否恰当,试题题型与内容是否有利于引导能力培养,试题内容分布是否合理,难易程度与题量是否适中,学生成绩分布是否合理(高、中、低分人数基本分布为较多、多、少),试题分析是否全面、是否有利于改进教学和考试考核,多个班是否统一命题、统一考试、统一阅卷。

监控人员:课程组长,专业建设负责人(系主任),教学副院长,院长。

监控方式:每学期考试前检查命题,阅卷后检查考试结果与总结。

意见反馈:对检查中发现的问题和改进建议,及时反馈到课程组长、系主任、教学副院长。

改进落实:课程组长根据反馈的意见,在以后的课程考试中针对存在的问题进行改进,系主任监督落实。

5.实践教学质量监控

监控内容:实践内容是否体现综合性、设计型,实践项目的工作量、难度是否恰当,实践所用技术是否为社会正在应用的新技术,教师是否提供了有效指导,学生是否自主完成、完成的效果怎样。

监控人员:课程组长,专业建设负责人(系主任),兼职督导,教学副院长,院长,学生。

监控方式:每学期针对每个实践课检查、评估,学生可随时提意见建议。

意见反馈:对检查中发现的问题和改进建议,及时反馈到课程组长(任课教师),并抄送到院长、教学副院长、专业建设负责人、学院教学秘书。

改进落实:课程组长负责组织课程组教师研究反馈意见,及时优化实践内容、难度、任务量、所用技术与工具、实践执行方式。

6.毕业论文(设计)质量监控

监控内容:论文题目是否以实践性、应用型为主,题目所涉难度、工作量是否恰当是否能达到综合训练学生能力的程度,题目是否每年更新,任务书、开题报告、指导记录、评阅意见、答辩记录、查重记录是否完整,成绩评定是否合规、合理。

监控人员:专业建设负责人(系主任),兼职/专职督导,教学副院长,院长。

监控方式:每学年题目发布前检查拟发布的题目,答辩前抽查论文质量,答辩后检查各种文件、记录。

意见反馈:对检查中发现的问题和改进建议,及时反馈到指导老师、系主任。

改进落实:指导老师根据反馈的意见,及时优化题目,改进指导过程,加强指导,按时按规范要求提交各种文件。

7.学科竞赛质量监控

监控内容:竞赛范围是否为学院、学校界定的竞赛,竞赛负责人(教练)是否充分动员了学生参加,竞赛负责人(教练)是否协助参赛学生确定参赛题目、参赛赛道,竞赛负责人(教练)是否进行了技术培训、帮助学生解决技术难题、协助提高展示质量与效果、协助解决参赛过程中的非技术问题(报名、经费、作品委托加工、异地参赛问题)。

监控人员:竞赛负责人(教练),专业建设负责人(系主任),分管院长助理、院长。

监控方式:每学竞赛季前,检查竞赛方案,竞赛准备过程中检查进展情况,竞赛结束后检查竞赛总结报告与改进措施。

意见反馈:对检查中发现的问题和改进建议,及时反馈到指导老师(教练)、系主任、分管院长助理。

改进落实:竞赛指导老师(教练)根据反馈的意见,及时改进指导工作,力求提高参赛水平,提高学生创新实践能力和参赛成绩。

8.就业质量监控

监控内容:就业人数及占比,就业单位行业、位置、性质与质量,签约薪酬,学生就业时、就业3年、就业5年后满意度,单位入职时、入职3年、入职5年后满意度,学生对学校培养方案暨课程的建议,单位对学校培养方案暨课程的建议。

监控人员:辅导员。

监控方式:每年对签约情况进行统计,对用人单位及毕业生走访调研,撰写就业报告。

意见反馈:对调研中关于培养方案暨课程的建议及时书面反馈给学院。

改进落实:由院长组织专业负责人(系主任)、任课教师、教学副院长等相关人员,研究反馈的问题、建议,完善培养方案、课程大纲,改进教学方法。

五、质量文化

形成“能力为上,追求卓越”的质量文化共识。学院逐步形成了以知识教育为基础、能力培养为目标、追求卓越为动力的质量文化共识。根据学校定位和学生的具体条件,因材施教,注重新技术应用能力、职业能力的培养,追求服务社会、服务职业的卓越素养。

贯彻“特色发展,重视品质”的质量文化行动。在“一主体、三融合”培养模式下,突出学院赛教融合、以赛促学的特色,做亮品牌,做强品质,不断提升学生的竞争力、自信心、自豪感,不断改进学风,不断提高教学质量。

久久为功,将“以学生为中心、成果导向、持续改进”的教育理念和“自觉、自省、自律、自查、自纠”的质保要求内化于师生的观念与行为中。